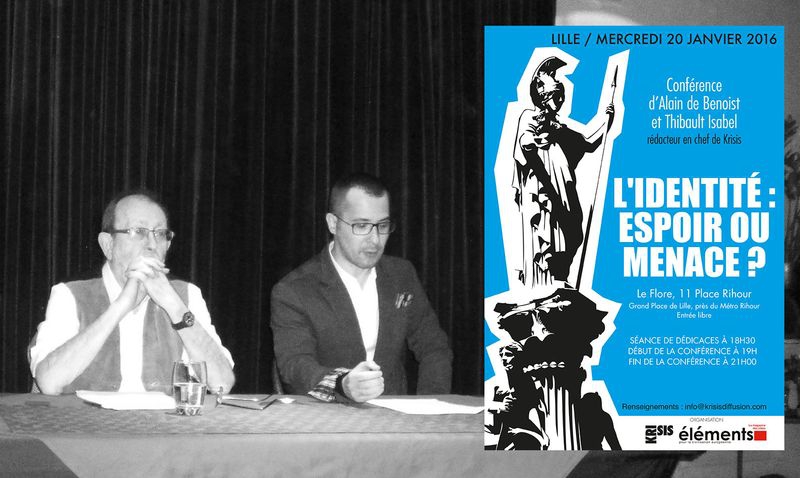

« L'identité : espoir ou menace ? », c'est le thème de la conférence animée par Alain de Benoist, directeur de la revue Krisis et éditorialiste du magazine Éléments, et Thibault Isabel, rédacteur en chef de Krisis.

L’actualité et la prégnance de la question identitaire en France a fait l'objet d'un numéro exceptionnel de la revue Krisis, avec des contributions d'une quinzaine de chercheurs, d'écrivains et de philosophes.

Depuis 40 ans, l'identité est au cœur du travail de réflexion du mouvement dit de la « Nouvelle Droite ». Un travail idéologique salué par Michel Onfray, Eric Zemmour ou plus récemment… Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du parti socialiste a avoué : « aujourd'hui l'idéologie dominante n'est pas celle de la gauche mais celle – les spécialistes me comprendront – de la Nouvelle Droite, celle de l'identité avant l'égalité. »

Une analyse sommaire qui mérite des explications !

Le regard attentif opère à une subversion du temps. À cet égard, et comme toujours, l’étymologie est bonne conseillère qui nous dit cette attente, cette attention, qui hausse la température du temps, le porte à incandescence et en brûle les écorces mortes... L’attention enflamme, elle s’approche du buisson ardent du sens pour en recevoir les messages. L’attention aiguise, elle délivre… Le drame de notre époque est cette indifférence morose, cette acrimonie à l’égard des êtres et des choses, cette crainte devant la tragédie et la joie qui claquemure les hommes dans leurs résidences sécurisées, au propre comme au figuré. Cette servitude volontaire nous éloigne des épiphanies et des resplendissements de l’âme du monde, de la vérité des paysages et des pays. Une sapience semble s’être perdue, et plus que perdue, refusée. L’odieux du monde moderne est qu’il se veut moderne et nous livre ainsi au kitch effrayant de ses ressassements moroses, de sa muséologie mortuaire.

Le regard attentif opère à une subversion du temps. À cet égard, et comme toujours, l’étymologie est bonne conseillère qui nous dit cette attente, cette attention, qui hausse la température du temps, le porte à incandescence et en brûle les écorces mortes... L’attention enflamme, elle s’approche du buisson ardent du sens pour en recevoir les messages. L’attention aiguise, elle délivre… Le drame de notre époque est cette indifférence morose, cette acrimonie à l’égard des êtres et des choses, cette crainte devant la tragédie et la joie qui claquemure les hommes dans leurs résidences sécurisées, au propre comme au figuré. Cette servitude volontaire nous éloigne des épiphanies et des resplendissements de l’âme du monde, de la vérité des paysages et des pays. Une sapience semble s’être perdue, et plus que perdue, refusée. L’odieux du monde moderne est qu’il se veut moderne et nous livre ainsi au kitch effrayant de ses ressassements moroses, de sa muséologie mortuaire. Déjà en soi difficile à définir, l'identité culturelle propre à l'Europe est aujourd'hui battue en brèche par un multiculturalisme de confection récente dont la richesse supposée, issue de sa seule diversité, masque tant bien que mal la déculturation massive imposée par l'existence désormais planétaire d'un courant unique et dominant (mainstream), fabriqué pour être influent mais sans plus aucun rapport avec la formation de l'être humain (Bildung) nommée en Europe « culture » ─ et sans davantage de rapport, il faut préciser, avec l'héritage que les cultures non européennes demeurées « traditionnelles » entendent elles aussi préserver. Aussi nombres des questions relative à cette identité problématique risquent-elles de rester pour l'heure sans réponses claires et précises, rassurantes au regard de l'inquiétude légitime que peut susciter l'état actuel de l'Europe, durablement marquée par les deux guerres mondiales dont elle a été l'épicentre, et depuis lors minée par une défiance envers soi-même allant parfois jusqu'au reniement. On a le sentiment qu'à force de s'entendre dire qu'elle est « vieille », l'Europe a fini par y croire et par se comporter comme telle : « C'est une absence de sol abyssale [...] qui a pris possession des Européens, une absence qui s'exprime dans l'obsession de faire bonne figure en chute libre et de maintenir, avant une fin que l'on ressent comme imminente, l'apparence de la belle vie », constate Peter Sloterdijk. Devrait-on dès lors considérer qu'un film aussi dérangeant que celui de Lars von Trier, Europa (1991), est révélateur du profond malaise né dans l'immédiat après-guerre, et qu'éprouveraient plus que jamais les Européens sans être pour autant capables d'en cerner les contours et d'en identifier clairement les causes ?

Déjà en soi difficile à définir, l'identité culturelle propre à l'Europe est aujourd'hui battue en brèche par un multiculturalisme de confection récente dont la richesse supposée, issue de sa seule diversité, masque tant bien que mal la déculturation massive imposée par l'existence désormais planétaire d'un courant unique et dominant (mainstream), fabriqué pour être influent mais sans plus aucun rapport avec la formation de l'être humain (Bildung) nommée en Europe « culture » ─ et sans davantage de rapport, il faut préciser, avec l'héritage que les cultures non européennes demeurées « traditionnelles » entendent elles aussi préserver. Aussi nombres des questions relative à cette identité problématique risquent-elles de rester pour l'heure sans réponses claires et précises, rassurantes au regard de l'inquiétude légitime que peut susciter l'état actuel de l'Europe, durablement marquée par les deux guerres mondiales dont elle a été l'épicentre, et depuis lors minée par une défiance envers soi-même allant parfois jusqu'au reniement. On a le sentiment qu'à force de s'entendre dire qu'elle est « vieille », l'Europe a fini par y croire et par se comporter comme telle : « C'est une absence de sol abyssale [...] qui a pris possession des Européens, une absence qui s'exprime dans l'obsession de faire bonne figure en chute libre et de maintenir, avant une fin que l'on ressent comme imminente, l'apparence de la belle vie », constate Peter Sloterdijk. Devrait-on dès lors considérer qu'un film aussi dérangeant que celui de Lars von Trier, Europa (1991), est révélateur du profond malaise né dans l'immédiat après-guerre, et qu'éprouveraient plus que jamais les Européens sans être pour autant capables d'en cerner les contours et d'en identifier clairement les causes ?